「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れない」といった睡眠に関する悩みは、現代人にとって非常に深刻な問題です。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠です。様々な睡眠改善法が提唱される中、古くからの民間療法として知られる「はちみつ」が、近年その科学的根拠とともに再び注目を集めています。

この記事では、なぜはちみつが睡眠の質の向上に寄与するのか、その詳細なはちみつと睡眠のメカニズムを徹底的に掘り下げます。さらに、寝る前のはちみつの効果を最大化するための具体的な睡眠のためのはちみつの摂り方、はちみつによる睡眠改善に最適な睡眠のためのはちみつの選び方、そして安全に実践するためのはちみつの注意点まで、網羅的に解説します。

本記事を読めば、あなたも今夜からはちみつを味方につけ、深く快適な眠りを手に入れるための一歩を踏み出せるでしょう。

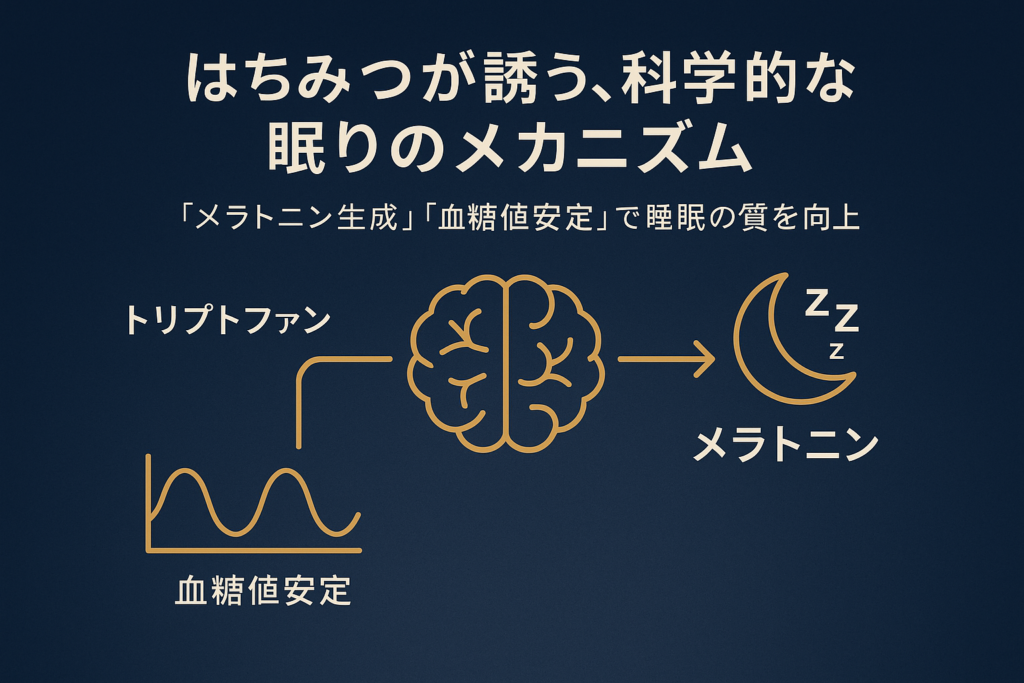

なぜ「はちみつ」が睡眠の質を向上させるのか?科学的メカニズムを解説

はちみつが睡眠に良いとされる理由は、単なる言い伝えではありません。その背景には、私たちの体内で起こる複数の生理現象に巧みに作用する、科学的なメカニズムが存在します。主に「睡眠中のエネルギー供給の安定化」「睡眠ホルモンの生成促進」「成長ホルモンの分泌サポート」という3つの柱から、その効果を詳しく見ていきましょう。

睡眠中のエネルギー切れを防ぐ「肝臓グリコーゲン」の役割

私たちの脳は、睡眠中も活動を続けており、多くのエネルギー(ブドウ糖)を消費します。このエネルギーが不足すると、「夜間低血糖」という状態に陥ります。体は生命を維持するために、血糖値を上げようとコルチゾールやアドレナリンといったストレスホルモンを分泌します。これらのホルモンは脳を覚醒させる作用があるため、夜中に目が覚めたり、眠りが浅くなったりする原因となるのです。

ここで重要な役割を果たすのが、肝臓に蓄えられている「グリコーゲン」です。肝臓は、食事から得たブドウ糖をグリコーゲンという形で貯蔵し、必要に応じて分解してエネルギーを供給するタンクの役割を担っています。睡眠中に安定して脳にエネルギーを供給し続けるためには、就寝前にこのタンクを十分に満たしておくことが重要です。

はちみつは、この肝臓グリコーゲンの補充に非常に適した食品です。はちみつの主成分である「果糖」と「ブドウ糖」は、1:1に近い理想的なバランスで含まれています。ブドウ糖が速やかにエネルギーとして利用される一方、果糖は肝臓で優先的にグリコーゲンとして貯蔵されやすい性質を持っています。このため、寝る前にはちみつを少量摂取することで、睡眠中の約8時間にわたって脳へのエネルギー供給が安定し、夜間低血糖による中途覚醒を防ぎ、睡眠の質を高めることができるのです。

睡眠ホルモン「メラトニン」の生成をスムーズにする

質の高い睡眠に不可欠なのが、「睡眠ホルモン」として知られるメラトニンです。メラトニンは、脳の松果体から分泌され、体温や血圧を低下させることで、体を自然な眠りへと誘います。このメラトニンの生成プロセスに、はちみつは間接的に貢献します。

メラトニンの元となるのは、「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンです。そして、セロトニンの原料となるのが、必須アミノ酸の一種である「トリプトファン」です。トリプトファンは体内で生成できないため、食事から摂取する必要があります。

しかし、トリプトファンを摂取しただけでは、効率的に脳に届きません。血液脳関門というバリアを通過する必要があり、他のアミノ酸との競争に勝たなければならないからです。ここではちみつが活躍します。

寝る前にはちみつを摂取すると、そのブドウ糖によって血糖値がわずかに上昇します。これに反応して、すい臓からインスリンが分泌されます。インスリンは、血液中のブドウ糖やアミノ酸(トリプトファンを除く)を筋肉細胞などに取り込む働きがあります。その結果、血液中のトリプトファンの割合が相対的に高まり、血液脳関門を通過しやすくなるのです。

脳に効率よく届けられたトリプトファンは、日中にセロトニンに変換され、そして夜、暗くなるとメラトニンへと変化します。つまり、はちみつは「インスリンの分泌促進」というスイッチを押すことで、メラトニン生成の一連の流れをスムーズにし、自然で深い眠りをサポートするのです。これが、はちみつと睡眠のメカニズムの核心の一つです。

成長ホルモンの分泌をサポートし、心身の回復を促進

睡眠は、単に体を休ませるだけでなく、日中の活動で傷ついた細胞を修復し、疲労を回復させるための重要な時間です。このプロセスで中心的な役割を担うのが「成長ホルモン」です。

成長ホルモンは、入眠後の最初の深いノンレム睡眠の間に最も多く分泌されます。このホルモンは、筋肉や骨の成長、細胞の修復、新陳代謝の促進、脂肪の分解など、多岐にわたる重要な働きを担っています。睡眠の質が低いと成長ホルモンの分泌が妨げられ、疲労が抜けにくくなったり、肌の調子が悪くなったりします。

はちみつによる血糖値の安定化は、この成長ホルモンの分泌を間接的にサポートします。夜間低血糖を防ぐことで、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制されます。コルチゾールは成長ホルモンの分泌を阻害する作用があるため、コルチゾールのレベルを低く保つことが、成長ホルモンの分泌を最大化する鍵となります。

寝る前のはちみつは、睡眠前半の深い眠りを安定させ、成長ホルモンが十分に分泌されるための理想的な体内環境を整える手助けをしてくれるのです。

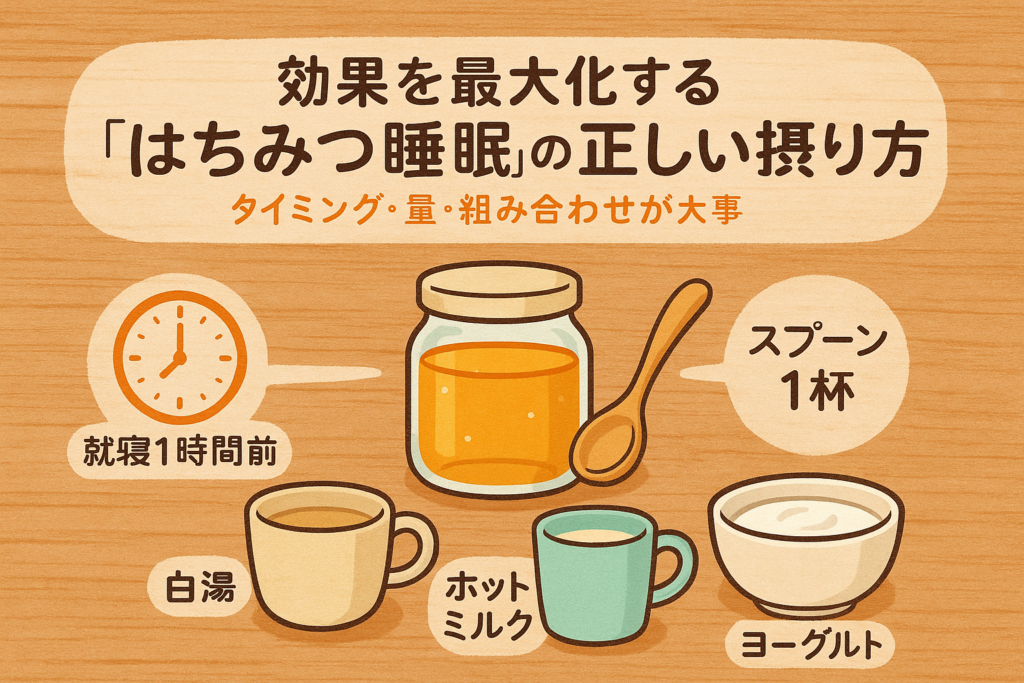

睡眠の質を高める!効果を最大化するはちみつの摂り方

はちみつの科学的な効果を理解したところで、次に重要なのは「どのように摂取するか」です。寝る前のはちみつの効果を最大限に引き出すためには、タイミング、量、そして組み合わせが鍵となります。

ベストなタイミングは「就寝30分〜1時間前」

- 消化吸収の時間: 摂取したはちみつが消化吸収され、肝臓にグリコーゲンとして蓄えられたり、インスリン分泌を促したりするのに、ある程度の時間が必要です。就寝直前すぎると、消化活動が睡眠を妨げる可能性があり、早すぎると就寝前にエネルギーが使われてしまう可能性があります。30分〜1時間前が、ちょうど良い準備時間となるのです。

- リラックス効果の醸成: 温かい飲み物などと一緒にはちみつを摂る場合、この時間は心身をリラックスモードに切り替えるための良いきっかけになります。慌ただしく摂取するのではなく、ゆったりとした気持ちで「これから眠る準備をする」という意識を持つことが、はちみつによる睡眠改善の効果を高めます。

適量は「ティースプーン1杯〜大さじ1杯」

睡眠のためのはちみつの摂り方において、量は非常に重要です。推奨される量は、ティースプーン1杯から大さじ1杯(約5g〜21g程度)です。

「体に良いならたくさん摂った方が効果があるのでは?」と考えるかもしれませんが、それは間違いです。はちみつは糖質であり、カロリーもあります。過剰に摂取すると、以下のような逆効果を招く可能性があります。

- 血糖値の急上昇: 適量ならば穏やかな血糖値上昇ですが、多すぎると急上昇を招き、その後の急降下で逆に夜間低血糖を引き起こす可能性があります。

- カロリーオーバー: 大さじ1杯のはちみつは約60kcalです。毎日続けることを考えると、摂りすぎは肥満の原因となり、肥満は睡眠時無呼吸症候群など、他の睡眠障害のリスクを高めます。

- 消化への負担: 糖分の摂りすぎは、胃腸に負担をかけることがあります。

少量でも、前述の科学的メカニズムを働かせるには十分です。欲張らず、適量を守ることが大切です。

おすすめの組み合わせとレシピ

- 白湯やハーブティーに溶かして:

温かい飲み物は、深部体温を一時的に上げ、その後の体温低下をスムーズにすることで自然な眠気を誘います。特に、カモミールティーやルイボスティー、リンデンフラワーティーなど、カフェインを含まずリラックス効果のあるハーブティーとの組み合わせは最適です。はちみつの優しい甘さが加わることで、心も体もほっとする一杯になります。 - ホットミルクと合わせて:

牛乳には、メラトニンの原料となるトリプトファンが豊富に含まれています。はちみつがトリプトファンの脳への取り込みを助けるため、ホットミルクとの組み合わせは、まさにゴールデンコンビと言えるでしょう。カルシウムによる精神安定効果も期待できます。 - プレーンヨーグルトに混ぜて:

ヨーグルトに含まれる乳酸菌は、腸内環境を整えます。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、セロトニンの約9割は腸で生成されると言われています。腸内環境を整えることは、安定したセロトニン生成、ひいてはメラトニン生成につながります。無糖のプレーンヨーグルトにはちみつをかければ、腸活と睡眠改善が同時に行えます。

睡眠改善のためのはちみつ選び方ガイド

スーパーマーケットに行くと、様々な種類のはちみつが並んでいて、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。睡眠の質を高めるという目的のためには、睡眠のためのはちみつの選び方にもこだわりたいところです。ポイントは「純粋」で「非加熱」であることです。

「純粋はちみつ」を選ぶのが大前提

はちみつと名のつく商品には、実は3つの種類があります。

- 純粋はちみつ: ミツバチが花の蜜を集めて巣に蓄えたものを、ろ過しただけの天然100%のはちみつ。

- 加糖はちみつ: はちみつに水あめやブドウ糖、ショ糖などを加えて加工したもの。

- 精製はちみつ: はちみつから色や香りを取り除き、主に食品加工の甘味料として使われるもの。

私たちが求める睡眠改善効果は、はちみつに含まれるビタミン、ミネラル、酵素、有機酸といった微量栄養素の複合的な働きによってもたらされます。加糖はちみつや精製はちみつでは、これらの有効成分が失われているか、含有量が少なくなっています。

商品を選ぶ際は、必ず裏の食品表示ラベルを確認し、「名称」の欄に「純粋はちみつ」と記載されているものを選びましょう。

できれば「非加熱(生)」のはちみつを

はちみつに含まれる酵素やビタミンの一部は、熱に弱い性質を持っています。製造過程で高温加熱処理をすると、これらの貴重な栄養素が損なわれてしまう可能性があります。

特に酵素は、消化吸収を助けたり、体の代謝をサポートしたりする重要な役割を担っています。睡眠の質向上という観点からも、できるだけ栄養価の高いものを選ぶのが理想です。

「非加熱」や「生はちみつ(Raw Honey)」と表示されているものがベストですが、日本では法的な定義がないため、信頼できる生産者から購入するのが確実です。低温でじっくりとろ過しているものや、生産者のこだわりが感じられる商品を選ぶと良いでしょう。

睡眠におすすめのはちみつの種類

- アカシアはちみつ:

クセがなく上品な甘さで、誰にでも好まれる人気のはちみつです。果糖の割合がブドウ糖より多いため、血糖値の上昇が他のはちみつに比べて穏やか(GI値が低い)という特徴があります。寝る前の摂取には特に適していると言えるでしょう。 - レンゲはちみつ:

日本で古くから親しまれているはちみつで、まろやかでフローラルな香りが特徴です。その優しい香りはリラックス効果を高めてくれるでしょう。 - マヌカハニー:

ニュージーランド原産のマヌカの花から採れるはちみつで、強力な抗菌作用で知られています。近年では、その鎮静作用やリラックス効果にも注目が集まっており、睡眠改善目的で利用する人も増えています。独特の風味がありますが、健康効果は非常に高いです。

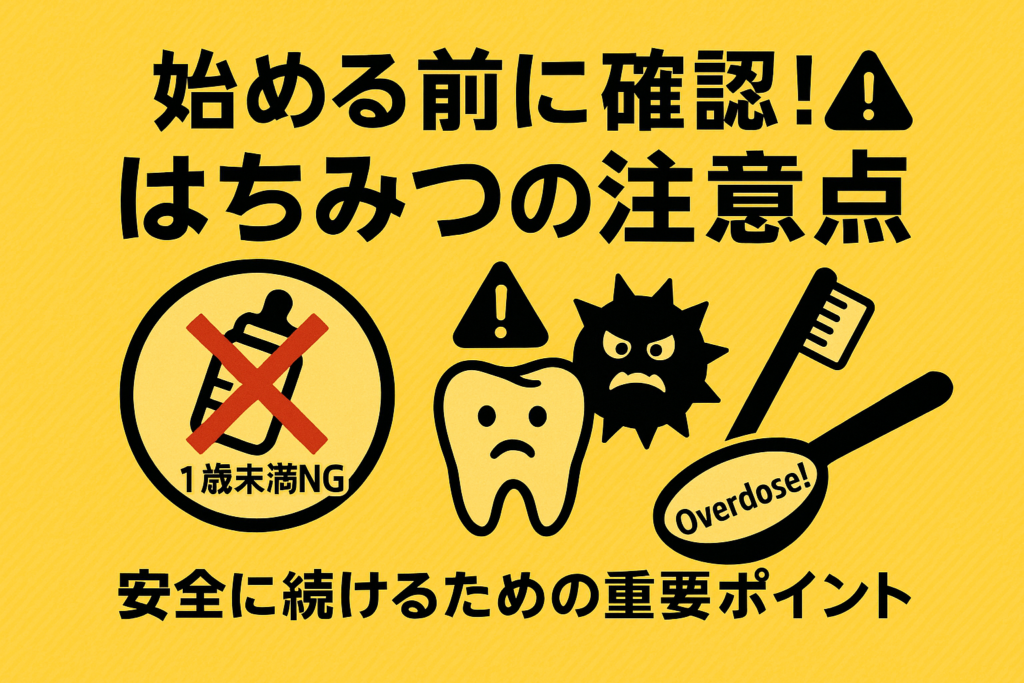

はちみつを摂取する前に知っておきたい注意点

手軽に始められるはちみつによる睡眠改善ですが、安全に続けるためにはいくつかの重要なはちみつの注意点を理解しておく必要があります。

1歳未満の乳児には絶対に与えないで!

これは最も重要な注意点です。はちみつには、ごくまれにボツリヌス菌の芽胞が含まれていることがあります。大人の腸内では、他の腸内細菌との競争に負けるため問題になることはありません。しかし、腸内環境がまだ整っていない1歳未満の乳児が摂取すると、腸内で菌が増殖して毒素を出し、「乳児ボツリヌス症」という重篤な病気を引き起こす危険性があります。

これは命に関わることもあるため、1歳未満の赤ちゃんには、はちみつおよびはちみつを含む食品(お菓子やパンなど)を絶対に与えないでください。

虫歯のリスクと対策

はちみつは天然の甘味料ですが、主成分は糖分です。寝る前に摂取してそのまま寝てしまうと、虫歯の原因になります。特に、歯にまとわりつきやすい性質があるため注意が必要です。

はちみつを摂取した後は、必ず歯を磨く習慣をつけましょう。「寝る前のはちみつ摂取→歯磨き→就寝」という流れをセットにすることが大切です。

糖尿病や血糖値に問題がある場合

はちみつは血糖値の上昇が砂糖よりは穏やかですが、血糖値を上げる食品であることに変わりはありません。糖尿病の方や、血糖値のコントロールが必要な方が自己判断で始めるのは危険です。

もし持病がある場合は、必ず事前にかかりつけの医師や管理栄養士に相談し、指導を仰ぐようにしてください。

アレルギーの可能性

頻度は低いですが、はちみつに含まれる花粉や、ミツバチの唾液腺から分泌されるタンパク質に対してアレルギー反応を示す人がいます。口腔アレルギー症候群(口の中のかゆみやイガイガ感)や、稀にアナフィラキシーショックを引き起こすこともあります。

アレルギー体質の方や、初めて試す場合は、まずティースプーンの先に少量乗せる程度から始め、体調に変化がないか確認することをおすすめします。

はちみつだけじゃない!睡眠の質を総合的に高める生活習慣

寝る前のはちみつは、睡眠の質を高めるための強力なサポーターですが、それだけで全ての睡眠問題が解決するわけではありません。はちみつによる睡眠改善の効果を最大限に引き出し、根本的な体質改善につなげるためには、日中の生活習慣全体を見直すことが不可欠です。

朝の光と夜の光のコントロール

- 朝: 起きたらすぐにカーテンを開け、太陽の光を15分以上浴びましょう。朝日を浴びることで、体内時計がリセットされ、メラトニンの分泌が止まります。そして、その約15時間後に再びメラトニンが分泌されるようにセットされます。

- 夜: 就寝1〜2時間前からは、スマートフォンやパソコン、テレビなどの強い光(特にブルーライト)を避けることが重要です。ブルーライトはメラトニンの分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。部屋の照明を暖色系の間接照明に切り替えるなど、徐々に光のレベルを落としていくと効果的です。

日中の適度な運動

日中に適度な運動を行うと、心地よい疲労感が得られ、夜の寝つきが良くなります。また、運動はセロトニンの分泌を促すため、精神的な安定にもつながります。

ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動を、週に3〜5日、1回30分程度行うのがおすすめです。ただし、寝る前の激しい運動は交感神経を興奮させ、逆に眠りを妨げるので避けましょう。就寝3時間前までには終えるのが理想です。

バランスの取れた食事と入浴法

- 食事: 1日3食、規則正しい時間に食べることは、体内時計を整える上で重要です。特に、メラトニンの原料となるトリプトファンを多く含む食品(乳製品、大豆製品、赤身魚、ナッツ類など)を意識して摂りましょう。朝食にタンパク質を摂ることが、夜のメラトニン生成に繋がります。

- 入浴: 就寝の90分〜2時間前に、38〜40℃のぬるめのお湯に15分ほど浸かるのが効果的です。入浴によって上昇した深部体温が、ベッドに入る頃にスムーズに低下していく過程で、強い眠気が誘発されます。熱すぎるお湯は交感神経を刺激するので逆効果です。

寝室環境の整備

- 温度・湿度: 夏は25〜26℃、冬は22〜23℃、湿度は通年で50〜60%が快適とされています。

- 音: 静かな環境が理想ですが、無音だと逆に気になる場合は、ホワイトノイズマシンや静かな音楽を利用するのも良いでしょう。

- 光: 遮光カーテンを利用して、外からの光を完全にシャットアウトしましょう。豆電球などのわずかな光でも、メラトニンの分泌に影響を与えることがあります。

まとめ

この記事では、はちみつが睡眠の質を向上させる科学的なメカニズムから、具体的な摂取方法、選び方、注意点、そして睡眠を総合的に改善するための生活習慣まで、幅広く解説しました。

はちみつが持つ「肝臓グリコーゲンの補充」「メラトニン生成のサポート」「成長ホルモン分泌の促進」という3つの力は、私たちの睡眠をより深く、安定したものに変える大きな可能性を秘めています。

今夜からできるアクションプラン

- 信頼できる「純粋はちみつ」を用意する。(非加熱なら尚良し)

- 就寝1時間前に、ティースプーン1杯のはちみつを、白湯やハーブティーに溶かして飲む。

- 飲んだ後は、必ず歯を磨く。

- スマートフォンの電源を切り、部屋を暗くしてリラックスする。

この小さな習慣が、あなたの明日の活力に繋がるかもしれません。もちろん、効果には個人差があり、はちみつは万能薬ではありません。しかし、様々な方法を試しても改善しなかった睡眠の悩みが、この自然の恵みによって解決する可能性は十分にあります。ぜひ、安全な方法で試してみてください。